本期主题:女职工的家庭与工作平衡术

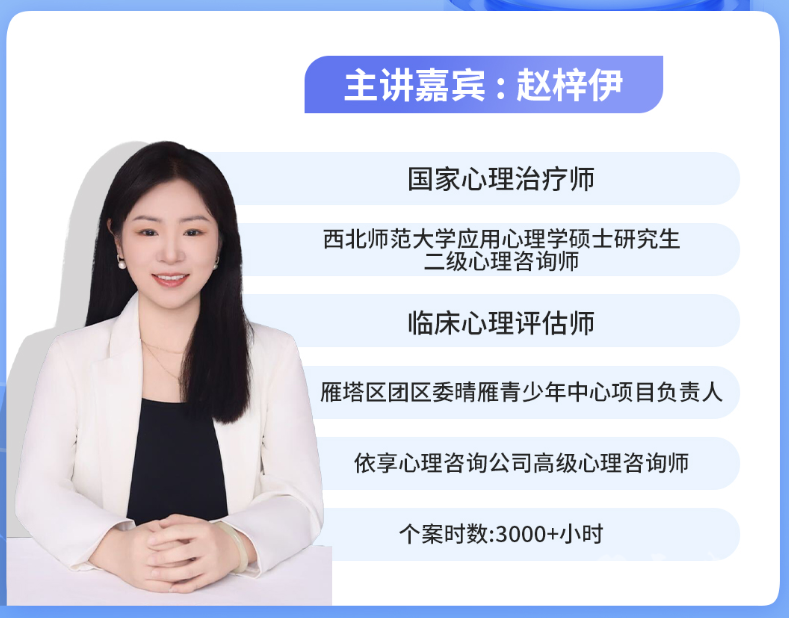

本期嘉宾:赵梓伊(国家心理治疗师、西北师范大学应用心理学硕士研究生、二级心理咨询师、临床心理评估师、雁塔区团区委晴雁青少年中心项目负责人)

播出时间:周三晚上21:00—22:00

播出媒体:FM95.0/AM810西安新闻广播

心理咨询:400—680—8509(节目外24小时心理关爱热线)

随着神兽们的“回笼”,很多家长朋友们又进入了不写作业“母慈子孝”,一写作业“鸡飞狗跳”的“局面”,好多朋友成为了“时间管理大师”,上顾老人,下管孩子,中间还要和职场KPI斗智斗勇。新时代女性不知不觉陷入了“三点一线”的时间管理大师,工作要求我们“再不努力就被新人代替了”;孩子期待我们成为一个“情绪稳定,乐观积极”的妈妈,丈夫希望我们成为一个“温柔懂事,善解人意”的妻子;父母长辈渴望我们成为“工作稳定,有社会地位且事事顺从”的儿女。我们当代年轻人,特别是女性群体,普遍背负着不小的压力和焦虑,陷入工作和生活很难平衡的状态中。

本期我们就来聊一个戳中无数女性人心坎的话题——如何在家庭与工作的天平上找到平衡点。让我们当代年轻人面对被工作填满,回到家可能已是疲惫不堪却还要承载家人的期盼时,不再有那份力不从心的愧疚和想做却做不到的自我否定。

“平衡”到底是不是一个伪命题?

我们必须澄清一个概念:“完美平衡”可能是个神话,但“动态平衡”和“相对满意”是完全可以追求且应该去努力的。它不是要求我们每天工作8小时,家庭8小时,分秒不差。它更像是在走钢丝,需要根据风的大小(工作项目的紧急程度、家庭成员的特别需求)不断微调重心,目标是不掉下去,而不是完全静止不动。承认这一点,本身就是放下了一个巨大的心理包袱。

现实中失衡通常会带来哪些困扰?

比如我们常听到的“工作家庭冲突”,冲突的表现非常多维,比如:

1.时间冲突:加班、出差挤占了陪伴家人、处理家务的时间,这是最表层的。

2.精力耗尽:工作消耗了大量心力体力,回到家只想“瘫倒”,无法提供家人需要的情绪价值和互动质量。就像一块电池,回家时电量已耗尽。

3.角色紧张:在职场雷厉风行,回家却要立刻切换到温柔体贴的父母或伴侣角色,这种快速切换本身就消耗能量,处理不好会相互干扰。

4.愧疚感蔓延:对工作投入多时,觉得亏欠家人;花时间陪家人时,又担心工作没做好。这种持续的内心拉扯,是巨大的内耗来源。

5.关系质量下滑:沟通减少、耐心变差、理解缺失,久而久之,伴侣关系、亲子关系都可能亮起黄灯。

为什么知道失衡不好,却常常不知不觉陷进去?

原因有很多,主要有几个重要的方面:

社会文化与个人期许:社会对“成功”的定义往往过度偏向职业成就,“好员工”和“好家长/好伴侣”的双重高标准,像两座大山。很多人内化了这种期许,觉得“两边都要做到最好”才算合格。

工作性质与边界模糊:信息时代让工作无孔不入,手机就是移动工位,“下班不下线”成为常态。工作与家庭的物理和心理界限被严重侵蚀。

支持系统不足:缺乏可靠的家务分担(如伴侣协作、长辈支持、经济能力购买服务)、灵活的工作安排(弹性工时、远程办公)、以及理解包容的职场文化。

个人技能缺失:不善于时间管理、优先级判断、有效沟通(对上司说“不”,对家人表达需求)、以及自我关爱(充电)。

有哪些实用的“平衡术”?

我们可以从几个关键层面入手:

1.认知重塑:告别完美主义

接纳“足够好”:“60分妈妈/爸爸”、“80分员工”可能已经是了不起的成就。放下对“完美”的执念,允许自己有做不到的地方。

明确核心价值观:静下心来思考,对你而言,工作和家庭各自最重要的部分是什么?是工作的成就感?养家的责任?陪伴孩子的关键成长?与伴侣的情感连接?清晰核心价值,才能在冲突时做出更符合内心的选择。

理解“平衡”的阶段性:孩子年幼时、事业冲刺期、家人生病时…不同人生阶段,重心必然不同。接受这种流动变化。

2.设立边界:筑起无形的墙

物理与时间边界:在家设立“免打扰”工作角(哪怕只是一个书桌),约定家庭时间(如晚餐时间、周末上午)尽量不处理工作。下班路上进行“角色转换仪式”(如听段音乐、深呼吸)。

数字边界:下班后设置“工作勿扰”时段(利用手机功能),非紧急工作信息集中处理。和家人约定,除非紧急情况,不在家庭时间频繁刷工作消息。

学会说“不”:评估额外工作请求对家庭时间的影响,练习温和而坚定地沟通:“这个任务很紧急/重要,但我目前手头有XX(家庭承诺),能否延后/讨论其他方案?”对家人不合理的要求也同样适用。

3.高效沟通:连接的关键桥梁

与家人沟通:真诚分享你的处境与感受:最近项目压力大,回家可能比较累,不是对你们有意见。主动了解家人的需求:你希望我怎么陪你/分担家务?共同制定计划:一起规划家庭时间、家务分工,让家人感到被重视和参与。

与上级/同事沟通:展现责任感同时表达需求:我理解项目的重要性,为了确保效率和质量,我希望能灵活安排时间处理,其余时间我会全力投入。了解公司的弹性政策并善用。建立信任:通过高效完成核心任务,赢得协商空间。

4.提升效能:聪明地工作与生活

聚焦要事:运用时间管理法则,优先处理重要且紧急的事务,学会授权或舍弃低价值任务(工作和家务都适用)。

提升专注力:工作时全情投入,减少干扰;陪伴家人时,也尽量放下手机,做到“人在心也在”。高质量的短时间陪伴,远胜于心不在焉的长久相处。

善用工具与资源:利用清单、日历APP管理任务;探索社区互助、购买外包服务(保洁、餐食)分担家务压力;利用通勤时间处理杂事或进行学习/放松。

5.自我关爱:平衡的基石

这不是自私,而是必需。只有照顾好自己,才有能量照顾他人和工作,像重视工作KPI一样重视自己的休息和娱乐。

找到充电方式:无论是运动、阅读、冥想、爱好还是和朋友小聚,找到能快速为自己补充能量的活动,并固定安排进日程。

保证基础健康:规律作息、健康饮食、适度运动。身体是革命的本钱,更是平衡的本钱。

职工朋友成功案例分享

比如一位经常加班的IT工程师,他意识到每晚疲惫地回家,虽然人在,但和孩子几乎没有有效互动。他做了两件事:一是和领导沟通,争取到每周三和周五固定“不加班日”(即使工作没完也带回家,保证晚餐和睡前故事时间);二是和孩子约定“特别时光”——每周六早上雷打不动的2小时公园时光,只有他们俩。他说,虽然总时间没增加多少,但孩子脸上的笑容和亲密度明显提升,自己内心的愧疚感也大大降低,工作反而更专注了。另一个例子是一位妈妈,她利用周末半天时间,和伴侣、孩子一起制定下周菜单、集中采购,并利用预约烹饪功能,大大减少了工作日晚上的家务压力,全家一起做饭也成了新的亲子活动。

专家寄语

平衡工作与家庭,是一场没有终点、却充满意义的修行。它考验我们的智慧、韧性和爱。请记住:你不是一个人在战斗,千千万万的职场人同在路上,理解你的不易。

寻求支持是强者的表现:勇敢地向伴侣、家人、朋友、同事、上级或专业机构(如工会的EAP员工援助计划)表达你的需求与困境。

关注过程而非完美结果:每一次用心的沟通,每一次边界的小小捍卫,每一次对自我的关怀,都是在为这座天平增添稳定的砝码。允许自己有摇摆,但永远不要放弃寻找支点的努力。你的幸福感和家人的笑容,就是最好的回报。

工作是为了更好的生活,而温暖的家庭港湾也是我们职场拼搏最坚实的后盾。平衡之道,在于取舍,更在于用心。请多一份对自己的温柔,多一份与家人的沟通,在生活的交响乐中,找到属于你自己的和谐节奏。

编辑: